7月7日至11日,德州学院生命科学学院“德韵筑梦,三色领航”志愿服务队深入德城区十二里庄社区与江南水郡社区,开展为期五天的暑期志愿服务活动。服务队以红色教育为引领、科学科普为支撑、学业陪伴为基础,通过多元化服务模式,为社区儿童送上兼具思想性、知识性与温度感的假期成长“养分”。

一、潜心备课:靶向打磨,让服务更懂孩子

为实现精准服务,志愿者们提前调研两地儿童的年龄层次、学习需求与兴趣点,从“课程设计”到“日常陪伴”全方位筹备。课程组围绕科学启蒙、红色教育主题,反复打磨教学内容,设计互动环节,确保知识传递既专业又生动;同时,考虑到孩子们假期作业辅导的刚需,专门组建辅导小组,梳理不同年级的作业难点,准备个性化辅导方案,让每一份付出都直击孩子们的成长需要。

(志愿服务团队活动前准备会议)

二、红色基因浸润,让理想信念扎根童心

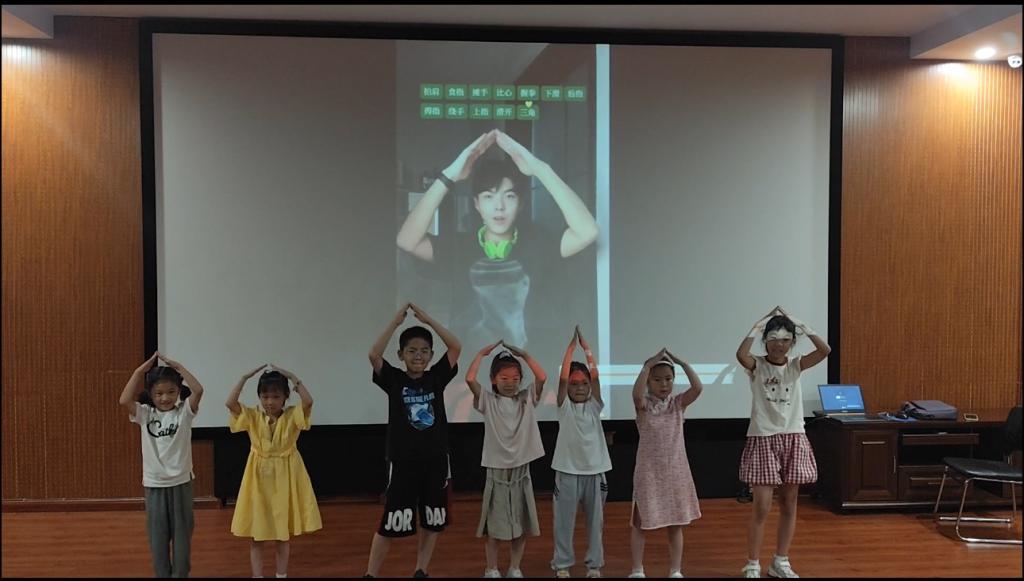

服务队将红色教育融入实践体验,以生动形式传递精神力量。红色书签制作课上,志愿者将长征故事、雷锋叔叔的事迹变成创作灵感,孩子们拿着彩笔、卡纸,一笔一划写下“我爱祖国”,红颜料沾到指尖,却把红色记忆牢牢印在心里;江南水郡社区的“红色美育”活动中,志愿者带领儿童学唱《少年中国说》并编排手势舞,在歌声里跳出“少年担当”,小手一挥,眼神里全是“我要当小英雄”的劲儿;红色故事分享会上,听着听着,孩子们渐渐懂了“为什么要传承”。志愿者讲的雷锋助人、红军长征,成了孩子们眼里会发光的“星星”。红色基因就这样“活”了过来,变成他们能明白、也能学着做的小事。

(志愿者讲解红色知识)

(志愿者帮助小朋友们制作红色书签)

(红色书签成果展示)

(孩子们学唱《少年中国说》、学跳手势舞)

三、科学启蒙落地,让知识探索触手可及

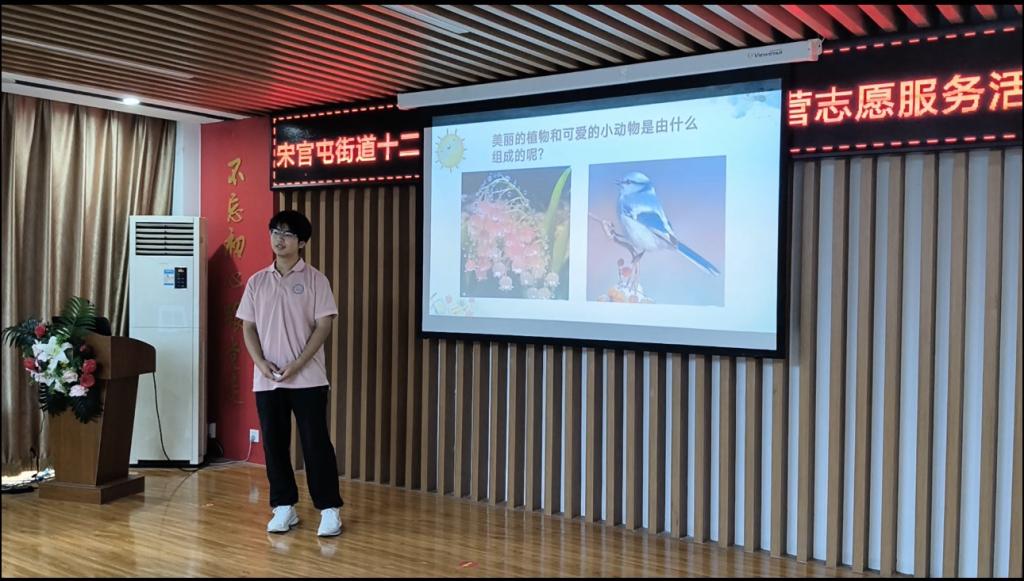

立足专业特色,志愿服务队将科学知识转化为可感知的实践课程。“种子的奇幻漂流”中,志愿者通过沙质土与黏质土的对比实验,让孩子们认识到土壤的“急性子”与“慢性子”,随后引导儿童用树叶创作粘贴画,实现自然科学与艺术创作的融合;“隔夜茶有毒?方便面没营养?”在“食品安全谣言粉碎机”课程上,志愿者以通俗原理拆解科学知识,一一澄清生活中的误区,让孩子们变身“家庭科普员”,把理性思辨悄悄种进孩子心中;细胞模型课上,志愿者对比着植物与动物细胞讲解,“细胞壁像坚固的外墙,撑住细胞还能保护;细胞膜是智能门禁,管着物质进出。”孩子们捏出的“细胞”歪歪扭扭,却个个举着作品笑得开心,抽象的知识,就这样变成了摸得着的快乐。

(志愿者为孩子们讲解土壤、种子生长的知识)

(志愿者和孩子们一同制作树叶粘贴画)

(树叶粘贴画作品展示)

(志愿者为孩子们普及食品安全谣言知识)

(课程后志愿者与孩子们玩“食物你画我猜”游戏)

(志愿者讲解细胞知识)

(志愿者帮助小朋友们一同制作细胞模型)

(细胞模型作品展示)

四、陪伴关怀暖心,让学业成长稳步前行

针对假期作业辅导的实际需求,志愿者们建立常态化陪伴机制,为不同年级儿童提供针对性帮助。数学题像只小怪兽?别急,志愿者们拿笔做“武器”,一步步带领孩子们拆招,明晰解题思路;拼音书写不规范?志愿者大手握小手,一笔一划把拼音“归位”,让字变得精神抖擞;作文犯了“小迷糊”?没关系,与志愿者们一起聊聊蓝天草地,甚至是动画片里的超级英雄,学会发散思维,灵感就源源不断……这份常态化的辅导,像一缕温暖的阳光,不仅帮孩子们解决了学习困惑,更让他们感受到持续的关怀与陪伴。

(志愿者们为孩子辅导作业)

五、经验总结:以精准服务书写青春担当

此次志愿服务活动,通过红色教育铸魂、科学课程启智、学业陪伴暖心的多元结合,既为社区儿童提供了全方位的成长支持,也展现了当代大学生志愿服务的专业性与温度。未来,服务队将继续深化多元服务模式,让红色基因与科学精神在更多童心间传递,用青春力量为基层儿童成长保驾护航。

(生命科学学院“德韵筑梦,三色领航”志愿服务队总结会议)

撰稿人:王淑锐

校对:单柯颖

初审:马双

审核:夏书珍